Nach unserer Evakuierung aus Troppau im Februar 1945 hatte unsere Familie Zuflucht in Mutters Heimat in Oberhennersdorf bei Rumburg/Nordböhmen gesucht, wo wir 1945 das Kriegsende und die Übernahme der deutschsprachigen Gebiete durch die Tschechen erlebten.

|

| Oberhennersdorf bei Rumburg: Mutters Geburtshaus

|

Anfang Mai 1946 gingen in Oberhennersdorf tschechische Beamte von Haus zu Haus, in denen noch Deutsche wohnten und verkündeten: „dass sich alle Familienmitglieder in einer Stunde mit 50 kg Gepäck vor dem Haus bereit zu halten haben.“

Unsere Mutter hatte in weiser Voraussicht von unserer beweglichen Habe zwei große Gepäckstücke, einen Holzkoffer und einen Waschkorb gepackt. Wir Kinder waren mit mehreren Garnituren Kleidung ausgestattet und hatten Taschen oder Rucksäcke umhängen. Zur angesagten Stunde wurden wir mit weiteren Personen und dem Gepäck auf einen offenen Lastwagen geladen und in das Sammellager Buschmühle vor der Stadt Rumburg gefahren. Nach einigen Tagen der Ungewissheit, in denen es uns nicht gestattet war das Lager zu verlassen, bekam unsere Mutter von der tschechischen Lagerleitung einen Zettel ausgehändigt, auf dem darauf hingewiesen wurde, dass für unsere Familie im Transport B die Wagennummer 30 vorgesehen ist, die wir sofort mit roter Farbe auf unsere Gepäckstücke aufpinseln mussten.

Als am 07. Mai 1946 der Zug mit über dreißig Viehwaggons von Rumburg aus in Bewegung gesetzt wurde, war den meisten Insassen nicht klar, wie lange die Reise dauert und wo sie ein Ende finden würde. Die Gewissheit, dass das B/30 auf unserem Zettel nicht nur zur Durchnummerierung der Transporte nach dem Alphabet darstellte, sondern unser ersehntes Ziel Bayern bedeutete, erfuhren wir erst nach einer Fahrzeit von zwei endlosen Tagen, ohne Essen und Trinken und möglichem Toilettengang, als der Zug in Wiesau, einem bayerischen Grenzort, gestoppt und dort von amerikanischen Wachpersonal übernommen wurde.

Unser Zug fuhr noch zwei Tage durch Bayern, von Amerikanern besser betreut als von den Tschechen und endete in Töging am Inn, wo alle Mitreisenden zuerst in einem Lager registriert wurden. Anschließend verteilte man die Familien auf bereitgestellte Wohnungen in umliegenden Ortschaften.

Wir wussten aus einem Brief unseres Vaters, der uns noch auf geheimen Weg in Tschechien erreicht hatte, dass er nach fünfjährigem Frontdienst am Kriegsende aus amerikanischer Gefangenschaft nach Bayern entlassen worden war. Da er als früherer Beamter und Mitglied der NSDAP nicht so bald damit rechnen konnte in seinem Beruf wieder verwendet zu werden, hatte er auf der Suche nach einer Arbeitsmöglichkeit im Mai 1945 in der Nähe von München im Erdinger Moos in einem zur Stadt München gehörenden Gutshof Zengermoos als landwirtschaftliche Hilfskraft Arbeit gefunden.

Noch im Flüchtlingslager Töging hatte sich Mutter mit unserem Vater in Verbindung gesetzt. Auf seinen Rat bestiegen wir diesmal in eigener Regie einen Personenzug und fuhren von Töging nach Markt Schwaben im Erdinger Landkreis. Dort am Bahnhof stand unser Vater, den wir fast drei Jahre nicht gesehen hatten, mit einem Pferdefuhrwerk und kutschierte die glücklich wieder vereinte Familie die letzten 10 km nach Zengermoos in unsere neue Heimat.

Wie ALFRED BARONNER in seiner Broschüre: Münchens Torfbahn im Erdinger Moos (1997, Bufe-Fachbuch-Verlag, Egglham) beschreibt, geht die Gründung des Gutshofes Zengermoos in der Mitte des 19. Jahrhunderts auf den württembergischen Güterhändler Johann Nepomuk Zenger zurück (daher die Namensgebung), der den wirtschaftlichen Wert der Erdinger Moosgründe erkannt hatte und mit dem Aufbau der Gutsanlage mit Stallungen, Ökonomiegebäuden und Unterkünften die Voraussetzung für einen systematischen Torfabstich schuf. Zur Abwicklung des Torfgeschäftes führte ein Schienennetz einer schmalspurigen Kleinbahn von Ismaning über Zengermoos ins Moos zu den Arbeitsstätten, den Torfstichen.

Um im Sommer die vielen Torfstecher und Zuarbeiter vor Ort versorgen zu können, hatte man 1901 etwa 3 bis 4 km von Zengermoos entfernt, an der Torfbahnstrecke auf einer Waldlichtung die sogenannte CANTINE gebaut. Sie verfügte über Schlafplätze für Saisonarbeiter der umliegenden Güter Zengermoos, Peterhof und Karlshof, auch war dort eine Großküche eingerichtet.

|

| CANTINE 1946

|

Da bei unserer Ankunft alle Arbeiterwohnungen des Gutshofes besetzt waren, hatte die Gutsverwaltung bereits zwei Flüchtlingsfamilien, deren Väter auf dem Hof beschäftigt waren, schon vor uns eine Wohnung in der CANTINE zugewiesen. Die noch vorhandenen leeren Räume waren jetzt für uns vorgesehen.

Im Jahr 1946 unseres Einzugs in die CANTINE war die große Zeit des Torfabbaus im Erdinger Moos längst vorbei. An den Gebäuden und Kleinbahn war die Zeit nicht spurlos vorübergegangen und so erlebten wir das Gebäude als eine ebenerdige, ziemlich abgewohnte über 50 m lange und zwischen 6 bis 8 m breite Holzbarracke, in der drei Wohneinheiten erkennbar waren. Die ganzen Räume waren ursprünglich nur für den Sommerbetrieb gebaut worden, daher ruhte die ganze Holzkonstruktion ohne Unterkellerung auf Bohlen, nur die vier Ecken des Gebäudes waren mit Betonblöcken unterlegt. Auf der Nordseite befand sich ein Schuppen, der ein Plumpsklo enthielt und Platz für Kleintierställe vorsah. Für die Wasserversorgung stand auf der Südseite des Gebäudes eine Schwengelpumpe.

|

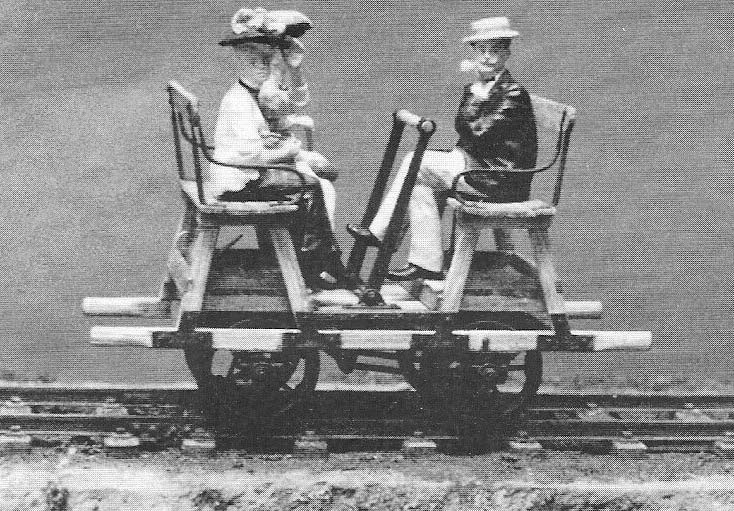

| Kleine Draisine

(Modell entnommen aus Baronner A. „Münchens Torfbahn …“) |

Das Schienennetz, das ursprünglich von Ismaning über Zengermoos bis in das Abbaugebiet führte, konnte in der Zeit unserer Anwesenheit

nur noch vom Gutshof zur CANTINE und in die Torfstiche benutzt werden.

Die beiden Lokomotiven, einst der Stolz der Anlage, waren längst zu schwer geworden für die etwas marode Gleiskonstruktion, daher

waren sie, so hieß es, 1944 zur Schutträumung nach München verkauft worden.

Nur die Waggons wurden für den Torftransport weiter verwendet, indem man Pferde davor spannte.

Außerdem gehörten zum Maschinenpark eine große und kleine Draisine und der eine oder andere Rollwagen, die von uns benutzt werden

konnten.

Die für unsere Familie vorgesehene Wohnung in der CANTINE hatte den Nachteil, dass die Räume nicht beieinander lagen. Wir richteten uns das große Einzelzimmer mit sechs Strohsäcken, einem großen Tisch und einer Bank notdürftig ein. Weitere Räume in Westteil des Gebäudes mussten erst bewohnbar gemacht werden. Leider fehlt uns heute die Erinnerung, wie wir damals unser Leben in den ersten Tagen unseres Einzugs in einem Raum ohne weitere Möbel und ohne Strom und fließendes Wasser gestaltet haben, aber etwas werde ich mein Leben lang nicht vergessen, als am Abend die Familie bei spärlichem Kerzenlicht eingepfercht auf sechs Strohsäcken zur Ruhe gekommen war, da brach unsere Mutter, die bisher alle misslichen Umstände der Flucht, das Geschehen der Nachkriegszeit bei den Tschechen und der Vertreibung gemeistert hatte, in Tränen aus und weinte völlig verzweifelt über die augenblickliche Situation.

Unsere Nachbarn, mit denen wir uns gleich gut verstanden hatten, wohnten schon etwas länger in der CANTINE. Da sie mit den Lebensumständen mitten im Wald schon besser vertraut waren, halfen sie uns über die größten Schwierigkeiten der Eingewöhnung hinweg, so dass auch wir langsam zu einem normalen Tagesablauf fanden.

Dazu gehörte vor allem, dass die drei Väter an den Werktagen jeden Morgen gemeinsam mit der von Hand betriebenen kleinen Draisine zur Arbeit auf dem Gutshof fahren mussten. Am Abend und an den Wochenenden stand das Gefährt neben den Geleisen abgesichert, damit es nicht von irgendwelchen Waldgängern unbefugt entführt werden konnte. Wir älteren Kinder waren überglücklich, wenn wir unter Aufsicht der Erwachsenen mit Draisine oder einem Rollwagen, der bei der CANTINE stationiert war, Spritztouren unternehmen konnten.

|

| Ursel und Ingo auf einem Rollwagen

|

Obwohl im Nachhinein betrachtet das Leben in der CANTINE ohne elektrisches Licht, die Wasserversorgung vor dem Haus und dem Plumpsklo auch außerhalb recht primitiv war, so hatten wir doch eine Wohnung für uns allein, konnten unser Leben so einrichten, wie wir es wollten und mussten auf niemanden Rücksicht nehmen. Das Glück hatte nicht jede Flüchtlingsfamilie, deren Bleibe in ein Haus zugewiesen wurde, in dem die übrigen Bewohner zusammenrücken und sich einschränken mussten. Das hat viele Einheimischen in Bayern gegen die Zuagroasten aufgebracht. Dieser Umstand war sicher auch der Grund, weshalb viele Vertriebenen die Nähe ihrer Landsleute suchten, was letzten Endes nach 1949 zur Gründung von landsmannschaftlichen Vereinigungen und Vertriebenenverbänden führte, sobald es von den Siegermächten gestattet wurde.

Nach wenigen Tagen der Eingewöhnung wurden wir beiden älteren Geschwister als Schulpflichtige in der Eichenrieder Dorfschule angemeldet. Eichenried, ein 5 km langes, damals noch dünnbesiedelte Straßendorf hat letzten Endes seine Existenz dem Gutshof Zengermoos und dem starken Bedarf im 19. Jahrhundert an billigen Erdinger Torf zu verdanken. Aus diesem Grund waren aus der Oberpfalz und aus Niederbayern ganze Kolonnen von Torfstechern in die östlichen Randgebiete des Erdinger Mooses gezogen. Eine der Ansiedlungen nahe Zengermoos trug lange den Namen Moosinningermoos. 1922 wurde sie in Eichenried umbenannt und gehörte damals wie heute zur Gemeinde Moosinning.

Mit gemischten Gefühlen machten wir, Ursel und ich, uns von der CANTINE aus auf den drei kilometerlangen Schulweg. Wir hatten während der letzten zwei Schuljahren zuerst wegen der Kriegseinwirkungen nur wenige Monate Unterricht genossen und konnten seit dem Zusammenbruch des Staatswesens im Sudetenland nur ein gutes halbes Jahr schlechten tschechischen Unterricht vorweisen.

Unsere Schule und die etwas im Wald versteckt katholische Notkirche aus Holz bildeten das Zentrum von Eichenried. Dadurch wurde der Ort nach Osten in ein Unter- und nach Westen in ein Obermoos geteilt, eine Festlegung, deren Bedeutung wir bald erfahren sollten.

Lehrer Rösch, der vormalige Leiter der zweiklassigen Dorfschule, hielt noch keinen Unterricht, weil er noch nicht entnazifiziert war. Er nahm Ursula und mich in Empfang, übergab uns gleich an einen Lehrer, der den Schulbetrieb notdürftig aufrechterhielt, an den wir beide keine nähere Erinnerung mehr haben, außer seiner erstaunten Bemerkung: „Dafür wo ihr herkommt, sprecht ihr sehr gut Deutsch!“ Er platzierte uns in einer gemischten Klasse aus mehreren Jahrgängen jeweils in eine Viererbank, die Mädchen alle auf der rechten Seite und die Jungen links. Wir waren uns mit meiner Schwester einig, dass wir, wegen mangelnder Kenntnisse schweren Zeiten entgegengehen würden. Allerdings hatten wir uns da getäuscht, die Kenntnisse und Fähigkeiten der einheimischen Dorfjugend waren nicht besonders hoch. Schon einen Tag später, als der Lehrer, der gleichzeitig drei Jahrgangsstufen zu unterrichten hatte, für die vierte Klasse ein Diktat schreiben ließ, kam ich, wie sich bei der Korrektur herausstellte, ganz gut zurecht und war besser als so mancher Mitschüler.

Nach den großen Ferien stiegen Ursula und ich ohne Probleme in die nächsthöhere Klasse auf. Inzwischen machte sich die Vertreibung aus den Ostgebieten dadurch bemerkbar, dass immer mehr Flüchtlingskinder in die Schule eintraten. Auch unsere Schwester Gudrun begann im Herbst 1946 mit der Schule. Sie fing, wie ein Jahr später auch Bruder Ingo den Unterricht bei Fräulein Bertel an, der Lehrerin für den Anfängerunterricht, die bei allen sehr beliebt war.

Ich glaube heute, soweit ich dies aus der Erinnerung beurteilen kann, machte damals den Lehrern an der Dorfschule durch den Zuzug von Schülerinnen und Schülern aus unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft auch mehr Spaß als vorher. Wir hatten trotz eines täglich anstrengenden Schulwegs viel mehr Freude am Unterricht als in der Vergangenheit. Vor allem aber hatten wir das Gefühl, auch von den Mitschülern angenommen worden zu sein. In einem Punkt aber blieben wir Außenseiter und wurden bei bestimmten Gepflogenheiten nicht mit einbezogen. Kaum war der Unterricht zu Ende, kam es vor dem Schulhaus unter Schülern, die vorher ruhig und friedlich in der Bank nebeneinandersaßen, zu einer wüsten Schlägerei. Dabei ging es, wie wir erfuhren, ohne ersichtlichen Grund: Obermoos gegen Untermoos und dabei waren Flüchtlingskinder nur Zuschauer.

In der vierten/fünften Jahrgangsstufe wurden wir von einem Lehrer unterrichtet, der gar kein Lehrer war. Wir merkten das natürlich nicht, aber gegen Ende des Schuljahres war er plötzlich verschwunden. An die Schule kam ein junger Lehrer mit Namen Kneitinger, der im neuen Schuljahr wieder Ursulas und meine Jahrgangsstufen übernahm. Seinem Unterricht hatten wir es zu verdanken, dass wir im Herbst 1948 mit weiteren Flüchtlingskindern die Aufnahmeprüfung in die Erdinger Oberrealschule schafften.

Die Organisation des täglichen Lebens in der CANTINE übernahm unsere Mutter wie schon in der Vergangenheit mit tatkräftiger Hand.

|

| Eltern Großschmidt vor der Cantine

|

Da gleich nach dem Krieg auch in Deutschland viele Grundnahrungsmittel nur auf Lebensmittelkarten zu bekommen waren, lebt man auf dem Land etwas günstiger. Solange unser Vater auf dem Gutshof beschäftigt war, bekam er neben seinem Lohn, für die Familie bestimmte kostenlose Deputat Leistungen, wie Milch, Kartoffeln und bestimmte Gartenfrüchte. Zum Heizen und Kochen wurden uns 10 000 Stück selbst zu stechender Torf zugewiesen. Ein geübter Torfstecher musste den Torf stechen und die Familie war gehalten, die Torfriegel aufzuschichten, zu trocknen und einzufahren. Für die Beschaffung von notwendigem Feuerholz im umliegenden Wald waren wir Kinder zuständig.

Alle anderen Grundnahrungsmittel schleppte unsere Mutter zu Fuß (sie hatte Radfahren nie gelernt) aus dem drei Kilometer entfernten Eichenrieder Krämerladen herbei und regelmäßig machte sie sich an den Samstagen mit einem großen Rucksack auf den vier Kilometer langen Weg nach Goldach zum Metzger und weiter nach Halbergmoos zum Bäcker, um Fleisch, Wurstwaren und Brot für die ganze Woche nach Hause zu schleppen.

Wir Kinder halfen Mutter in der Freizeit und nach der Schule, wo wir gebraucht wurden, z.B. beim Einkauf am Samstag oder bei der Anlage eines Gartens, der vom Vater auf dem Reißbrett entworfen worden war, wo jedes von uns Geschwister ein eigenes Beet bestellen konnte. Neben der Betreuung des Gartens wurden wir bei der Aufzucht von Hühnern, Enten und Gänsen beteiligt und besorgten Futter für unsere Stallhasen.

Da uns in der Abgeschiedenheit der CANTINE kaum jemand besuchte, spielten wir mit den Kindern unserer Nachbarfamilien oder jeder von uns vier suchte sich eine Beschäftigung, die seinem Alter entsprach. In der Wildnis ringsum unser Haus gab es für uns Jungen wie Mädchen viel Interessantes zu entdecken. Wir kletterten auf hohe Bäume und bauten uns Hochsitze, liefen den Torfbahnschienen entlang zu den Torfstichen in denen stellenweise noch gearbeitet wurde, beobachteten Waldtiere, die wir bisher nur von Erzählungen und Abbildungen kannten. Im Winter kamen die Rehe bis ans Haus und obwohl wir immer ein waches Auge auf unsere Hühner hatten, konnten wir nicht verhindern, dass Fuchs und Habicht unsere Schar der Tiere dezimierten.

Mit der bestandenen Aufnahmeprüfung ins Gymnasium und damit der Schulbesuch in der 14 km entfernten Kreisstadt Erding stellten Ursula und mich vor neue organisatorische Aufgaben. Da es damals noch keine geregelte Verkehrsverbindung von Eichenried nach Erding gab, mussten wir die ersten Wochen und Monate unseren Schulweg zu Fuß bewältigen. Für das Gymnasium, das sich 1948 noch in einer Aufbauphase befand, gab es noch kein eigenes Schulgebäude. Daher wurde der Unterricht in verschiedenen Schulräumen der Stadt im Schichtunterricht abgehalten. Da wir bis zu vier Stunden für unseren Marsch in die Stadt brauchten, kamen wir bei Unterrichtsbeginn am Morgen immer zu spät und fing die Schule erst am Nachmittag an, wurde es bereits dunkel, bis wir zu Hause waren.

Für den von den Amerikanern besetzten Erdinger Militärfliegerhorst, wurden jeden Morgen in amerikanischen Lastwagen, so genannten Trucks, Arbeiter aus den Dörfern in die Stadt transportiert und wurden am Abend wieder zurückgefahren. Es blieb nicht aus, dass die Arbeiter aus Eichenried auf ihrer Fahrt zum Fliegerhorst uns auf der Landstraße laufen sahen. Obwohl es anfänglich den Fahrern untersagt war, andere Personen mitzunehmen, setzten sich die Arbeiter darüber hinweg und forderten uns auf, mitzufahren. Einem deutschen Fahrer hatten wir es zu verdanken, der die Fliegerhorstbehörde überredete und uns eine regelmäßige Mitfahrerlaubnis verschaffte.

Ebenfalls der amerikanischen Besatzung war die Einrichtung eines sogenannten GYA-Jugendclubs zu verdanken, in dem wir uns nach der Schule aufhalten konnten, um zu lesen, zu spielen, aber auch unsere schulischen Aufgaben zu erledigen, bis uns am Abend ein Arbeiter-Truck nach Eichenried brachte. Diese Transportmöglichkeit konnten wir nutzen, solange die Amerikaner den Flughafen in Erding besetzt hielten. Nach ihren Abzug fuhren auch die Trucks nicht mehr und wir mussten unseren Transport in die Schule anderweitig lösen. Dazu bekamen wir alle vier Geschwister jeder ein Fahrrad und fuhren ab dann bei jedem Wetter täglich die 14 km damit in die Schule.

Im Jahr 1949 hörte unser Vater nach seiner Entnazifizierung mit dem Engagement in der Landwirtschaft auf und versuchte in seinem früheren Beruf als Bibliothekar unterzukommen. Trotz intensiver Bemühungen hatte er in seinem Alter und als Vater von vier Kindern keine Chance als Beamter wieder eingestellt zu werden. Er gab um seine vorzeitige Pensionierung ein und widmete seine Freizeit von nun an dem Aufbau der Sudetendeutschen Landsmannschaft und dem Sudetendeutschen Sozialwerk. Das hatte zur Folge, dass wir unseren Vater tagelang, manchmal über eine Woche im Erdinger Moos nicht sahen, weil er sich vorwiegend in München aufhielt.

Unsere Familie blieb trotzdem weiter in der CANTINE wohnen. Durch den Wegzug einer unserer Nachbarfamilien konnten wir in die freigewordene zusammenhängende Wohnung übersiedeln. In das große Einzelzimmer richteten die beiden Jagdpächter des Reviers eine Wochenendbleibe ein.

Die Jagdherren hatten einen Jäger angestellt, der uns öfter erlaubte, ihn zu begleiten, wenn ein neuer Hochsitz gebaut werden musste oder ein Dachsbau ausgegraben wurde. Auch an eine große Treibjagd erinnere ich mich, bei der wir als Treiber mitmachen durften.

Ein Höhepunkt in unserem Leben im Moos war das Treffen aller noch lebenden Mitglieder von Vaters Großfamilie. Aus Füssen, Wolnzach und Freising waren unsere Großmutter, Bruder und Schwester, mit ihren Angehörigen, unseren Cousinen und Cousins mit ihren Partnern angereist. Die Freude über das Treffen war bei jung und alt riesengroß, hatten wir doch unsere Troppauer Verwandtschaft, nach Flucht und Vertreibung zum ersten Mal alle wieder gesund beieinander. Wir Jüngeren hatten viel Spaß bei einigen Ballspielen auf der großen Wiese hinter der CANTINE, wobei uns die ältere Generation zuschaute und mit einem Festessen feierten wir unser Wiedersehen bis weit in die Abendstunden.

Es war ein Tag vor den Pfingstfeiertagen 1951, an dem unser Vater Schwester Ursula und mich in Freising in einen Bus zu einer Gruppe junger Sudetendeutscher setzte, die zum Pfingsttreffen dieser Landsmannschaft nach Ansbach fuhr. Auf dieser Fahrt lernten wir unter anderem die späteren Größen der Sudetendeutschen Jugend (SdJ) Walter Richter, den später langjährigen Schatzmeister des Jugendverbandes und Wolfgang Michel, den Gruppenleiter der Freisinger SdJ-Gruppe kennen. Die Tage in Ansbach mit Aufmärschen, Kundgebung und politischen Reden waren für uns sehr turbulent und ungewohnt, gleichzeitig lernten wir aber auch das Gruppenleben in einer Jugendorganisation kennen. Bis dahin war uns völlig unbekannt, dass unser Vater nicht nur eine wichtige Rolle in der Sudetendeutschen Landsmannschaft spielte, sondern auch bei der Gründung der Sudetendeutschen Jugend maßgeblich mit beteiligt war. Er übergab uns in Ansbach dem Leiter des Jugendlagers während des Pfingsttreffens, Wolfgang Egerter aus Altdorf, der uns als erfahrener SdJ-Gruppenleiter von Landshut in die Jugendorganisation einführte. Nach den zwei Tagen in Ansbach, gehörten wir, Ursula und ich, zur Sudetendeutschen Jugend.

Wolfgang Egerter nahm uns und meinen damaligen Erdinger Schulfreund Günter Hörmann, der kein Sudetendeutscher war, im gleichen Jahr mit seiner Landshuter Gruppe zu unserem ersten Sommerlager nach Waldmünchen mit. Dort lernten wir weitere Menschen kennen, wie Erich Kukuk, Rolf Nitsch und Sigrid Egerter, die das Zeltlager gestalteten und Hans Rosenkranz aus der Landshuter Gruppe und etwas später die Regensburger Brüder Jiptner, die bald zu unseren langjährigen Freunden zählten. Die Erlebnisse in der Jugendgemeinschaft, bei gemeinsamen Fahrten und in den Zeltlagern banden uns für einige Jahre an die Jugendarbeit.

Auch unsere beiden jüngeren Geschwister Gudrun und Ingo traten nur ein paar Jahre später der Sudetendeutschen Jugend bei und genau wie Ursula und ich damit dann auch der Deutschen Jugend des Ostens (DJO).

|

| Die Großschmidt Männer

|

Das Leben ringsum die CANTINE hatte sich von uns kaum bemerkt allmählich verändert. Unser Vater war in Sachen Sudetendeutsche Landsmannschaft und Sudetend. Sozialwerk unterwegs und wir Kinder kümmerten uns vor allem um unseren Schulweg, der uns bei schlechten Witterungsbedingungen vor allem in Winter bis zu vier Stunden beschäftigte. Die Torfstiche waren ziemlich ausgebeutet, die Torfbahn verlor ihre Bedeutung. Eine Verbindung zum Gutshof Zengermoos war kaum mehr vorhanden.

Als im Umfeld der CANTINE im Winter1953/54 ein größeres Waldstück abgeholzt wurde, war es mit der Einsamkeit unserer Mutter eine Zeit lang vorbei. Von den fünf Holzfällern, die in der Hauptsache beschäftigt waren, kamen drei aus Eichenried, wo sie kleine Bauerhöfe besaßen und zwei von ihnen hatten ihren Wohnsitz im Dorf Goldach, von wo sie alle 4 bis 5 km zu ihrer Arbeitsstelle laufen mussten. Die Männer stellten am Morgen ihre Gefäße mit dem Mittagessen unsrer Mutter in die Küche mit der Bitte, das Essen bis zur Mittagspause aufzuwärmen. So wurde es zur Gewohnheit, dass 3 bis 5 der Holzarbeiter, jeden Tag zur Mittagszeit dicht gedrängt um unseren Küchentisch ihr Mittagsmahl einnahmen und erzählten.

Da zur damaligen Zeit noch hoch Schnee lag, fühlten sie sich natürlich in der warmen Stube wohl und waren Mutter für den Service dankbar. Sie wiederum kontrollierte als neugierige Hausfrau, was die Männer in ihren Essgefäßen jeden Tag mitbrachten. Der Bertl, der in Eichenried einen etwas größeren Bauernhof besaß, hatte zum z.B. vier Wochen jeden Tag dasselbe Essen dabei: Schweinefleisch, Knödel und Kraut. Bei den Goldachern fand Mutter Fleischstücke, die damals nicht beim Metzger gekauft waren. Es lag die Vermutung nahe, dass die Männer bei ihrem Marsch zur Arbeit, Schlingen oder Fallen aufstellten, in denen sie möglicherweise Hasen Fasane oder Rebhühner gefangen hatten. Manchmal bei sehr schlechtem Wetter war an Arbeiten im Wald nicht zu denken. Dann brachten die Männer ihr Essen ins Haus und kamen kurz darauf wieder in die warme Stube, nicht ohne den Eichenrieder Torfstecher mit den Worten fortzuschicken: „Hans, hol an Kasten Bier!“ Sie blieben beieinander, bis es Zeit war heim zu gehen und erzählten selbsterlebte Geschichten. Neben Kriegserlebnissen spielten Wilderer Geschichten vor und während des Krieges eine wichtige Rolle. Wir Kinder, vor allem wir Buben staunten nur und lauschten mit stockendem Atem.

|

| Das Gleitnerhaus 1955

|

Im August 1955 wurde die Wohngemeinschaft in der CANTINE nach neun Jahren aufgelöst und unsere Familie übersiedelte ins Gleitnerhaus, in ein Arbeiterdomizil von Zengermoos, wodurch sich für uns alle die Wohnqualität verbesserte. Jetzt hatten wir im Haus elektrisches Licht, eine Wasserpumpe im Hausgang und eine Gemeinschaftstoilette in einem Holzanbau. Da wir jetzt am Dorfrand in der Nähe der Hauptstraße wohnten, verkürzte sich der Schulweg für alle vier Kinder mit dem Rad auf 12,5 km. Auch die Einkaufsmöglichkeiten bei Krämer und Metzger, sowie die Bushaltestelle waren leichter zu erreichen und unsere Mutter bekam die Möglichkeit neben einem großen Gemüsegarten ein ganzes Feld mit Sonnenblumen zu bepflanzen.

Das Schönste aber war in unmittelbarer Nähe unserer Wohnung ein 100 m langer, 20 m breiter und 3 bis 4 m tiefer Kiesweiher, der bis in den Herbst zum Schwimmen und Spielen einlud.

|

|

| Gleitnerhaus und Kiesweiher 1977

| |

Mit der Übersiedlung ins Dorf hatten wir das Milieu der Torfstecher und Waldarbeiter und natürlich auch die Abgeschiedenheit von jeglicher Zivilisation verlassen und standen jetzt in der neuen Umgebung unter ganz anderer Beobachtung durch die Dorfbevölkerung. Die meisten unserer Mitschüler aus der Volksschule zollten uns Waldbewohner einen gewissen Respekt konnten jedoch nicht begreifen, dass wir die Strapazen des Schulwegs nach Erding auf uns nahmen, nur um länger auf die Schule gehen zu können und einen entsprechenden Beruf anzustreben.

Inzwischen hatten sich auch unsere beiden jüngeren Geschwister Gudrun und Ingo und einzelne Kinder von Flüchtlingsfamilien unserer täglichen Fahrradkolonne in die höhere Schule angeschlossen. Vielen Flüchtlingsfamilien ging es wie unseren Eltern, die ihr Hab und Gut zurücklassen mussten, dass sie in der bäuerlichen Umgebung in Eichenried für sich und ihre Kinder die einzige Chance in einer entsprechenden Schulausbildung für ein berufliches Weiterkommen sahen.

Unser Bruder Ingo verließ als Erster unsere Gruppe, weil er sich nach vier Jahren Gymnasium für einen anderen Ausbildungsweg entschied. Er setzte seine Ausbildung in München durch die Intervention von Vater und Onkel Richard in einer Lehre bei der Firma Siemens fort. Die 30 km von Eichenried nach München zu seiner Arbeitsstätte bewältigte er trotz Widerstände seiner Arbeitgeber weiterhin nahezu täglich mit dem Fahrrad.

Ursula und ich waren die ersten aus Eichenried die 1957 mit dem Abitur in Erding abgeschlossen hatten. Wir schrieben uns beide im Herbst zum Studium an der Hochschule in München ein. Den Weg zu unserer jeweiligen Ausbildungsstätte konnten wir jetzt nicht mehr mit dem Fahrrad bestreiten. Ich fuhr im ersten Jahr mit dem Bus in die Stadt und am Abend zurück ins Gleitnerhaus. Als ich mit dem Bus nicht mehr rechtzeitig zu meinen Lehrveranstaltungen gelangte, schlüpfte ich bei unserem Zahnarzt in Unterföhring unter. Für Unterkunft und Frühstück gab ich dem Sohn des Hauses Nachhilfestunden in Latein. Ursula mietete sich am Studienort in München-Pasing ein Zimmer.

Schwester Gudrun fuhr noch ein Jahr länger nach Erding ins Gymnasium. Als sie sich nach der 10. Klasse für eine Ausbildung zur Kindergärtnerin entschied, musste sie auch nach München-Pasing wechseln, wo sich die beiden Schwestern ein gemeinsames Zimmer mieteten.

Der sehnlichste Wunsch unserer Eltern war, nach den mitunter primitiven Mietwohnungen endlich etwas Eigenes zu besitzen. Vielleicht war für unseren Vater der Umstand, dass es uns alle vier Geschwister der Reihe nach zur Ausbildung nach München gezogen hatte, Grund genug, sich intensiv mit der Finanzierung für ein eigenes Haus zu beschäftigen.

Im Oktober 1959 war es dann soweit, dass wir unser eigenes Reihenhaus in München-Obermenzing in der Feichthofstraße beziehen konnten und hatten es damit erreicht, nach dem Verlust der Heimat uns eine neue Heimat zu schaffen.

Feichthofstraße 95, Gartenseite 1960 |

Feichthofstraße 95, Straßenseite 2018 |

| Home |