Bericht eines Apachen im "Bayerischen Wirbelwind" (= Jungenschaftsbrief Bayern)

Wegen der schlechten Lesbarkeit des Originals wurde der Text nachbearbeitet.

Ein Häuptling der Omahas, Waminimidusa, las im Kriegsblatt der Apachen den Bericht eines

Kriegers über die große Schlach. Er wollte zuerst in Wut geraten ob der vielen Unwahrheiten und Übertreibungen.

Bald aber merkte er, daß hier entweder ein noch sehr unreifer oder aber gar ein greisenalter Krieger, dem das

Abweichen vom Pfade der Wahrheit nicht zu verübeln ist, die Feder gequält hatte.

Nun verwandelte sich der Ärger in größtes Ergötzen.

Hier der Bericht:

Glühende Hitze lag über den Kohten der Indianerstämme, und die größte Zahl ihrer Krieger tummelte sich im

lauwarmen Wasser des Lanker Sees. Nur eine kleine Schar übte am Marterpfahl der Appachen das Messerwerfen.

Unter ihnen auch das Mitglied der Lagerleitung Lothar Lamb. Als es diesen nun danach gelüstete, einen der Indianer

zu fotografieren, war er natürlich zu faul, seinen Apparat aus seinem Auto zu holen.

Als er mich bat, ihn doch zu holen, erfüllte ich, der Schnelle Fuß, ihm den Wunsch. Als ich den

steilen Weg zu seinem Auto endlich geschafft, nun begann, in Lothars mustergültig aufgeräumten Wagen

seinen Fotoapparat zu suchen, entdeckte ich etwas, worum mich wohl jeder der Krieger im Lager beneidet hätte.

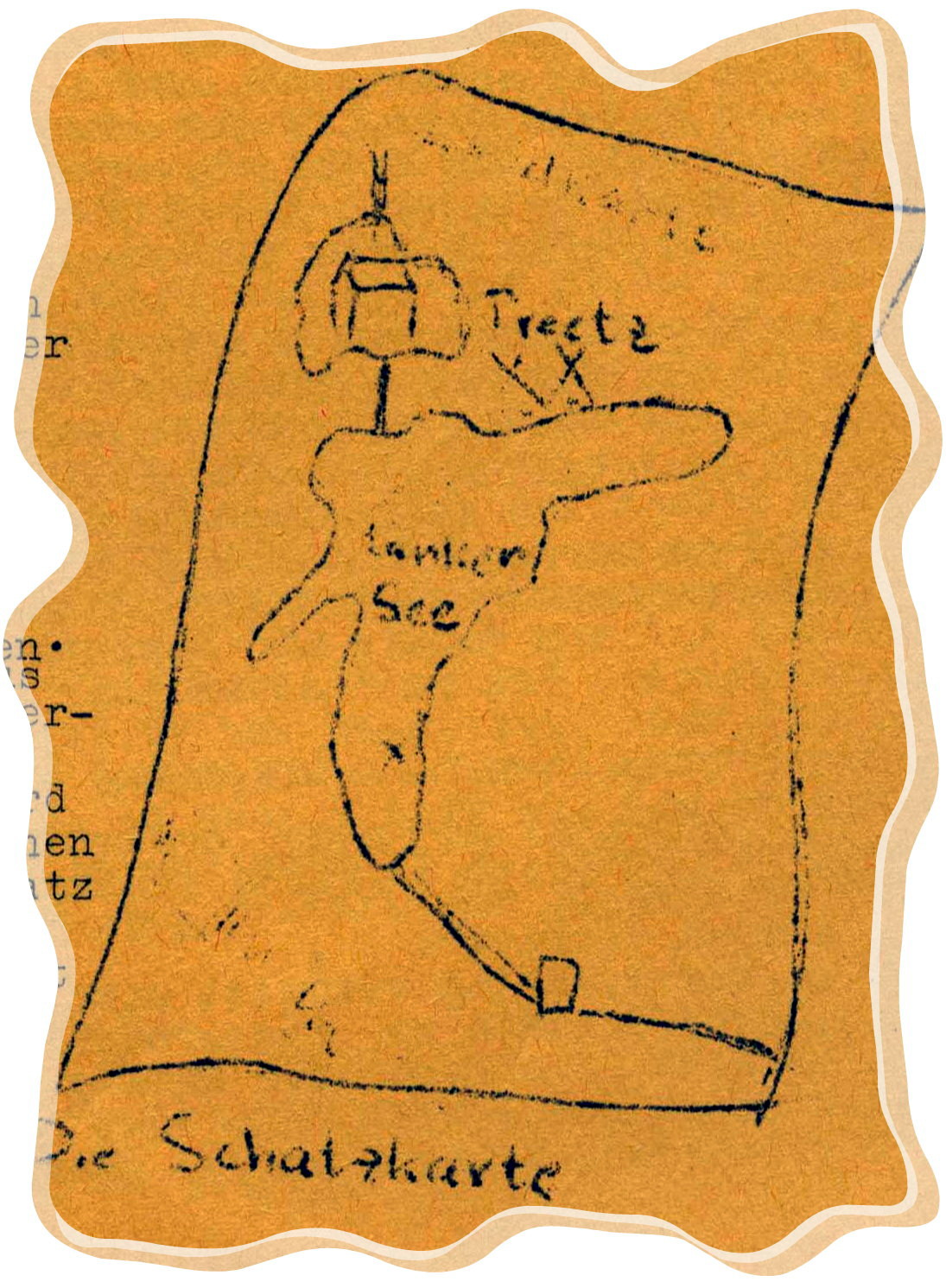

Wir befanden uns nämlich, wie ihr alle wißt, mitten in der Schatzsuche. Jeder der Lagerhöfe hatte einen Teil

der Schatzkarte erhalten und durch Kämpfe, die fast jeden Abend stattfanden, waren die Teile jetzt an zwei Stämme

gefallen, die nun beide, durch den Besitz der Kartenteile begünstigt, fieberhaft nach dem Schatz suchten.

Und da machte ich die Entdeckung!

Schmierig dick war dort auf der Landkarte, die im Wagen lag, der Ort des Schatzes mit einem roten Stift

angekreuzt worden. Beim Anblick dieses Kreuzes wurde mir erst heiß, dann kalt, und dann wurde ich plötzlich

furchtbar aufgeregt, so aufgeregt, daß ich aus dem Wagen sprang und wegrannte. Doch da durchzuckte mich ein

gespenstiger Gedanke, ich hielt inne.

Langsam schlich ich zurück, öffnete ich die Tür des Wagens wieder, holte die Karte wieder hervor und prägte sie

mir genau ein. Jetzt wollte ich fortgehen, doch beinahe hätte ich den Fotoapparat vergessen. Schnell holte ich ihn

auch noch aus dem Auto und rannte dann zurück, übergab Lothar den Apparat, ließ mir dabei aber nichts anmerken.

Hier wird sich mancher wundern, wieso es angehen konnte, daß Lothar wußte, wo der Schatz lag. Ganz einfach:

Lothar kannte die Gegend sehr gut und er hatte den Ort -- es war eine Insel -- vorgeschlagen. Er durfte

selbstverständlich nicht an der Schatzsuche teilnehmen.

Ich glaube, hätte Lothar an die Schatzkarte gedacht, er hätte mich bestimmt nie zu seinem Wagen geschickt. So aber . . .

Da der Schatz, wie gesagt, auf einer Insel lag, mußte ich also ein Boot auftreiben. Das war gar nicht so einfach, denn nur die feindlichen Stämme hatten welche. lch mußte also einen Ausweg finden und ich fand ihn: Ich hatte noch etwas Geld und wollte mich jetzt aus dem Lager schleichen, zu einer Bootsvermietung in Preetz laufen und mir für längere Zeit ein Boot mieten.

Das tat ich dann auch. Obwohl der Bootsverleiher sich natürlich wunderte, daß ich das Paddelboot gleich für fünf

Stunden haben wollte, schaute er mir nur verwundert nach, als ich lospaddelte.

Ich hatte ein Boot erwischt, das für zwei Personen bestimmt war. Es kostete mich viel Kraft, diesen Kahn

fortzubewegen. Hinzu kam, daß ich mich noch ordentlich verfuhr, weil ich die Karte nicht mehr genau im Kopf hatte.

Doch nach ungefähr anderthalb Stunden Fahrt -- ich war schon ziemlich erschöpft -- entdeckte ich die Schatzinsel.

Durch ihren Anblick gestärkt, fuhr ich zügig an sie heran. Aus Vorsicht, denn ich fürchtete, man könnte mein Boot

sehen, zog ich es an Land und tarnte es.

Nun wollte ich die Insel erforschen und nach dem Schatz suchen. Ich vermutete ihn in der Mitte der Insel.

Doch der Anblick, der sich mir da bot, versetzte mir einen schweren Schlag . . . . . . :

Ich sah, wie andere damit beschäftigt waren, den Schatz zu heben.

Was war jetzt zu tun?

Da kam mir eine gar nicht schlechte Idee: Ich wollte versuchen, ihre Boote verschwinden zu lassen.

Das war aber gar nicht so einfach, wie es sich anhört. Denn ich mußte ja vom Wasser her kommen. lch wäre sonst

nämlich entdeckt worden, weil ich nicht, ohne gesehen zu werden, an ihnen vorbei konnte.

Ich zog mich also aus, verstaute meine Klamotten im meinem Boot und stieg ins Wasser. Langsam, aber sicher,

schlich ich durchs Schilf dem Orte zu, an dem ich ihre Boote vermutete. lm Wasser lagen viele spitze Steine und

Glasscherben, und ich mußte sehr aufpassen, daß ich mich nicht schnitt. Aber der Weg, lohnte sich.

Nach einer Weile sah ich zwei Boote, die etwas aufs Land gezogen waren.

Doch ich sah noch etwas anderes: man hatte einen Bewacher bei den Booten gelassen.

Es war klar, daß ich die Boote nur dann aufs Wasser ziehen konnte, wenn ich die Wache ablenkte.

Ich entsann mich eines alten Tricks, nahm Steine auf und warf sie in das gegenüberliegende Schilf. Die Wache

zuckte auch zusammen und ging schnell auf das Dickicht zu, in das ich den Stein geschleudert hatte.

Jetzt galt es zu handeln.

Ich war gerade dabei, die Boote herunterzuziehen, als die anderen von der Mitte der Insel kamen und mich sahen.

Natürlich rannten sie sofort auf mich zu, um mich zu fangen. Doch ich war schon fort.

Ich lief, als ginge es um mein Leben, denn ich hatte eigentlich keine Lust am Marterpfahl der Omahas

und Seminolen gequält zu werden.

Ich hatte gerade mein Boot im Wasser und war kaum reingesprungen, da hatten mich die Verfolger erreicht. Doch

ich war auf dem Wasser und zunächst einmal in Sicherheit . . . so glaubte ich wenigstens. Aber einer meiner

Verfolger war in sein Boot gesprungen und verfolgte mich auf dem See.

Zu meinem größten Schrecken merkte ich, daß er mir immer näher kam. lch paddelte wie ein Wilder, doch er war

schneller. Bald mußte er mich eingeholt haben.

Da entsann ich mich einer List, wendete mein Boot so schnell wie möglich und fuhr mit schnellen Zügen direkt

auf meinen Verfolger zu. Der wiederum, völlig verdutzt über meine plötzliche Entschlossenheit, wurde dadurch so

eingeschüchtert, daß er den Mut verlor und er sein Boot ebenfalls hastig wendete.

Nun schlug ich abermals einen Bogen und lenkte mein Boot erleichtert dem Lager zu, denn der feindliche Krieger

war, so glaube ich, mir körperlich überlegen.

Nach einer beschwerlichen Fahrt über den See -- der Wind war derart aufgefrischt, daß ich nur mit großer Mühe

mein Boot am Kentern hindern konnte -- gelangte ich im Lager an.

Dort hub natürlich ein großes Geschrei an, denn man glaubte wohl, ich hätte den Schatz an Bord, -- was ja auch

beinahe der Fall gewesen wäre (!) --. Doch nachdem man mein Boot gründlich durchsucht hatte, zogen die einen betrübt,

die anderen erfreut wieder ab.

Ich erzählte dann heimlich meinem Häuptling von meinen Erlebnissen, doch mußten wir einsehen, daß wir, der Stamm der Apachen, nicht in der Lage waren, dem feindlichen Stamm den Schatz abzunehmen, weil schon ein großer Teil der tapferen Appachen sich vom Regen, der am Tage zuvor gefallen war, hatte verjagen lassen.

So gelang es dann auch den Omahas und Seminolen, den Schatz fast unbehelligt in das Lager zu bringen, obwohl wir wußten, daß er in ihren Händen war!

Schade ! ! ! !

Leider ! ! ! !

Der einzige, der davon etwas gehabt hatte, war . . . . ICH!

und jetzt auch meine Kameraden, denen ich es erzählte.

Für mich war es eines der schönsten Erlebnisse wahrend des Lagers.

| Ocke Rörden |

| Home |